Les Actualités du Musée

8e régiment du génie

Créé en janvier 1913, c'est le régiment de sapeurs-télégraphistes.

À la fin de 1918, il compte plus de 55 000 hommes. Reconstitué à Tours en 1920, il est regroupé à Versailles de 1928 à 1939. Il forme 8 groupes de transmission dans l'Armée d'armistice et est dissous en novembre 1942.

Il donnera naissance à l'arme des Transmissions.

© Musée du génie

[Les petits génies] en vacances...

Rencontre et moment d'échange avec un sapeur-sauveteur de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile n°7 au Musée du génie.

Le musée est ouvert de 13h30 à 18h du mardi au vendredi et de 14h à 18h le week-end.

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée et son exposition temporaire " Le génie militaire secourt ! " visible jusqu'au 30 avril 2024.

[UN OBJET AU MUSÉE]

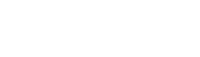

Le pistolet éprouvette à poudre

Au XVIIIe siècle, les qualités et puissances des poudres varient en fonction de leur fabrication. On utilise alors une " éprouvette à poudre " comme celle-ci pour les tester.

Son mécanisme est similaire à celui d'un pistolet à silex de la même époque.

La percussion du chien met le feu à la poudre contenue dans un cylindre vertical et l’explosion de celle-ci repousse un couvercle qui fait tourner une roue crantée graduée.

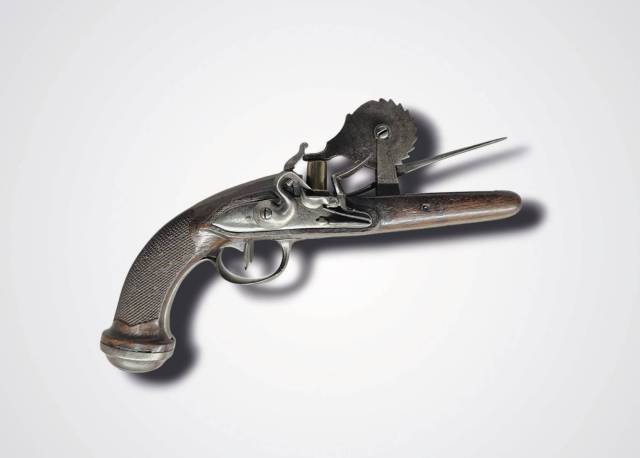

L'exposition " Le génie militaire secourt ! " met à l'honneur la " composante sécurité " de l'arme du génie au sein de l'armée de Terre à travers des exemples d'interventions et d'objets historiques.

Vous pourrez découvrir le point commun entre les Sapeurs des régiments du génie, les Sapeurs-pompiers de Paris et les Sapeurs-sauveteurs des unités de la Sécurité civile.

Les compétences des sapeurs militaires ont intéressé les autorités publiques et ont été mises à profit des populations lors de catastrophes naturelles ou technologiques, aussi bien en France qu'à l'étranger. Cette exposition retrace leur Histoire, de leur création jusqu'à nos jours.

Le Musée du génie militaire à Angers (Maine et Loire, 49)

Les Coordonnées du Musée du génie

Musée du génie Militaire d’Angers106 rue Eblé

49000 Angers

(ligne de bus N°5)

Tel : 02 41 24 83 16

Horaires d’ouverture du Musée

Du mardi au vendredi : 13h30 - 18h00

Samedi, dimanche et jours fériés : 14h00 - 18h00

Fermeture exceptionnelle du 23 au 25 décembre 2023

Fermeture annuelle du 30 décembre 2023 au 1 février 2024 inclus

Musée dédié à l'art militaire à Angers

Le Musée du Génie vous accueille à Angers (Maine et Loire, 49) pour vous faire découvrir le génie militaire, l'art militaire à travers les techniques, l'Histoire de France et les hommes. Le musée propose des expositions d'objets et oeuvres militaires (expositions permamente et temporaire) ainsi que des objets d'exception.